No.11:明覚寺の窪田猿雖面影塚と松尾芭蕉書簡(めいかくじのくぼたえんすい)

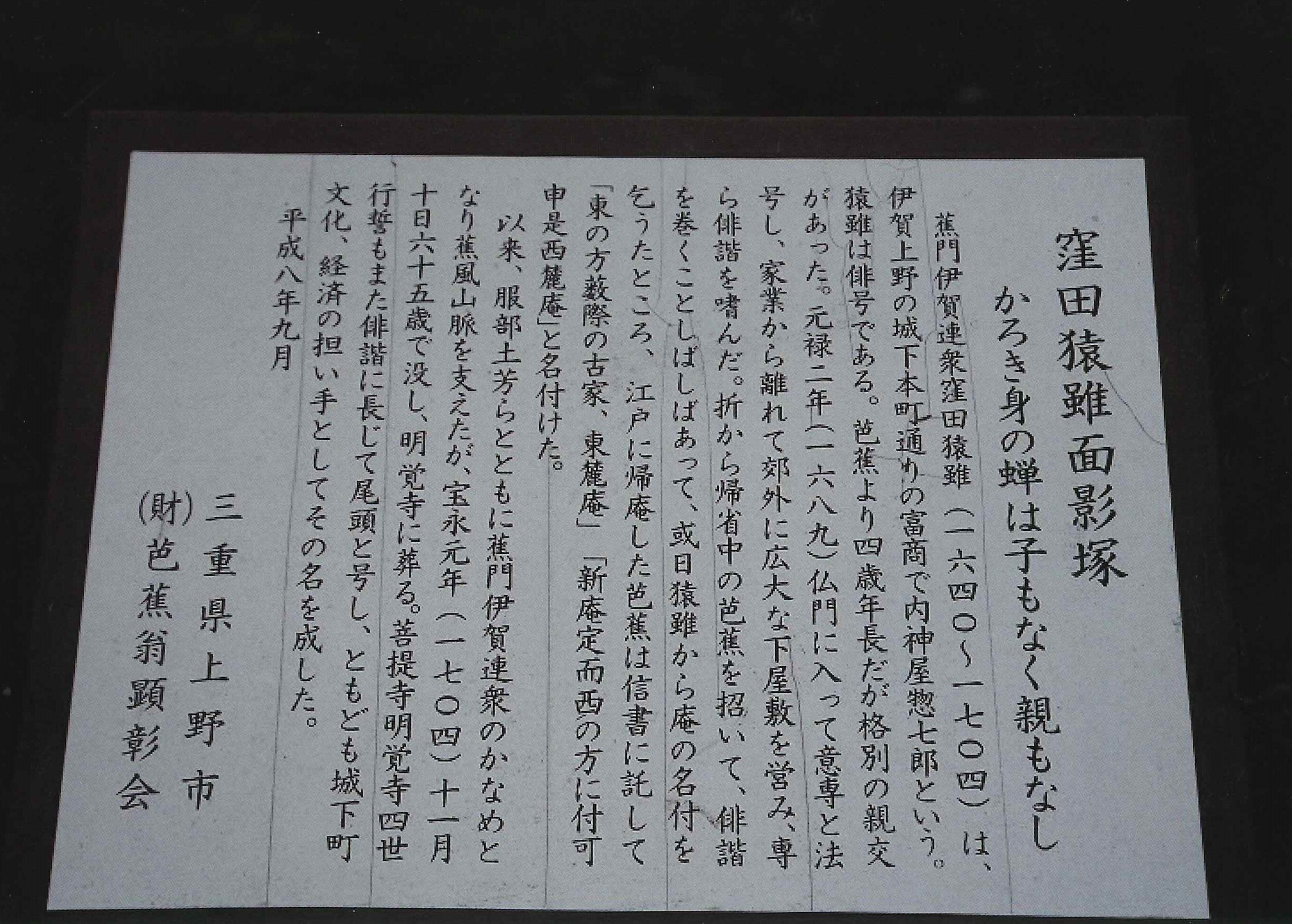

伊賀市上野中町の明覚寺境内に芭蕉の高弟窪田猿雖(1640~1704)の面影塚(平成8年芭蕉翁顕彰会)が建てられています。塚の猿雖の俳句は左側より「かろき身の蝉は子もなく親もなし」と刻まれています。

元禄年間(1688~1704)の窪田家は、上野本町通りで屋号を「内神屋(うちのかみや)」と称する豪商でした。通称を内神屋惣七郎(そうしちろう)といい、俳号は「猿雖(えんすい)」でした。元禄2年(1690)剃髪後、法号が「意専(いせん)」となりました。意専の草庵を芭蕉が信書に託して「東麓庵(とうろくあん)」と「西麓庵(さいろくあん)」と名付けました。さらには芭蕉が猿雖を信頼している間柄を示す書簡も残されています。江戸深川芭蕉庵から元禄7年(1694)正月20日付け執筆の猿雖宛の手紙の中に「去年の春また片なりのとき

こへ候 梅のにほひも今としハ漸々色香しほらしく御慈愛之ほと推察致候」(原文のまま)とあります。これは猿雖が初孫(女の子)を授かった喜びを「元日やまだ片生(かたな)りの梅の花」の俳句として詠んだものでこの孫を片生り(十分に成長していないこと)の梅に喩(たと)えた意味で芭蕉は猿雖の孫が1年たって愛らしさを増した事であろうと想像しているものである。俳諧の宗匠である芭蕉が伊賀における高弟猿雖の句をよりどころとして梅の片生りに孫の成長を推察している箇所が信任の厚さと親密さを表現していると論評する研究家がいます。この書簡は芭蕉庵松尾桃青が没する9ヶ月前のことでありました。

参考資料:全釈芭蕉書簡集 田中善信著 顕彰芭蕉翁 第11号.第65号